連載88 足の握力を鍛えましょう!

お相撲、好きですか?

小学生の頃、学校から帰ると、おばあちゃんが相撲を観ていました。否応なく観ることになり、馴染み深いものになりました。

「巨人・大鵬・卵焼き」の時代です。大鵬に対していたのは、柏戸。若乃花(もちろん初代です)、朝潮の名前も記憶に残っています。

最近では、娘が大相撲にドハマりしました。両国国技館の場所はもとより名古屋場所、大阪場所、九州場所、さらに地方巡業にもという熱の入れよう。そのおこぼれに預かり、国技館の枡席に何度かくっ付いていきました。

着流し姿の力士を間近で見られる入り待ち、出待ち、それにお茶屋さんに運んでもらったお弁当や焼き鶏をつまみながらの一杯。なかなか乙なものです。

でも、桟敷席ならいざ知らず、取り組みの詳細を観るならテレビです。

テレビ中継を観ていて、気になるのはやっぱり足です。

1カ月ほど前のこと、テレビ番組で力士の足の握力を測っていました。

力士たちは、測定している力士の測定器をのぞき込むようにしたり、俺の方が強いとばかりにニヤッとしたり。測定結果は、以下の通りでした。

第3位 玉鷲 54.6㎏

第2位 翠富士 57.2㎏

第1位 美ノ海 60.0㎏

一般人とどれほど違うのでしょう。そのデータは、NHKの「あしたが変わるトリセツショー」という番組にありました。足の握力を取り上げた回のまとめを「足の取扱説明書」としてネット上に公開していました。

それによると、2000人を測定した結果、足の握力の標準値は、男性15㎏前後、女性10㎏前後。力士は、一般男性の優に3倍以上の握力を持っているのです。

●足指じゃんけんの効能

足の握力とは、足指を曲げた時に出る力のことです。

その力が強いから土俵をぎゅっと捕まえられる。だから立ち合いのぶちかましにビクともしなかったり、土俵際のがぶり寄りに耐えて逆にうっちゃることもできるのです。時々、親指にテープを巻いた力士を見ることがありますが、指の腹の皮がむけているのかもしれません。それも、指に入れている力がどれほど強いかを表していると言えます。

力士ほどではなくても、足の握力が強いと、踏ん張る力が増すのは、一般人も同じ。歩行が安定し、転びにくくなります。

足が成長過程にある子どもは、なおさら重要です。保育園などで立ち姿勢が安定せずフラフラしている。また、転びやすい子どもが目立つといったことを聞きますが、これは、足の握力が弱いからに他なりません。

力士の足の握力測定をしていた番組では、足指や足裏を鍛えるために力士がやっている鍛錬法を紹介していましたが、子どもたちも鍛えれば、足の握力は強くなります。

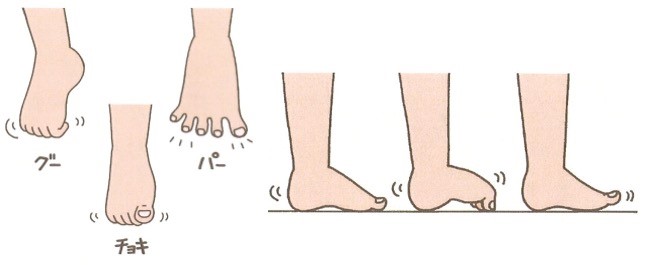

力士は、特別な器具を使っていましたが、子ども達は、遊びながらできます。まず、足指じゃんけん(図参照)です。

グーは、足指に力を入れてぎゅっと曲げる。

チョキは、親指を上げ、隣の指を下に向けるようにする。

パーは、足指それぞれをぐっと広げる。

いも虫歩きは、指全体を曲げて伸ばすを繰り返し前に進む。タオルを指で寄せるギャザー寄せも同じ運動です。

普段、靴をはき続け、指を動かすことがなくなっているお母さん、お父さんは、チョキができなかったりするかもしれません。お子さんと足指じゃんけんで遊ぶと一石二鳥です。

足指じゃんけんといも虫歩き

足指じゃんけんといも虫歩き

(筆者が執筆したフレーベル館刊『保育ナビ』2022年5月号“「足育」のススメ”より)