連載94 「足囲・足幅・ウィズ」考

靴のサイズについて書いてみたいと思います。

日本の靴サイズは、JIS(Japanese Industrial Standards=日本産業規格)で決められています。

制定は、1983年。これまでに2回の改正が行われ、現行は、1998年改正版です。

では、どんな内容なのでしょう。

まず、サイズの表示方式は「足入れサイズ」としています。

これは、その靴を履く足がフィットするサイズを表示するという方法です。だからお子さんの足長が「194㎜」ならば、「19.5㎝」と表示された靴が試し履きの目安になります。

サイズの表示は、「足長と足囲」、あるいは「足長と足幅」の組み合わせとしています。

付け加えると、1983年制定では、足長と足囲で表していましたが、1991年に制定されたISO靴サイズ規格が、足長と足幅を用いていたため、これと整合性をとるために1994年の改正で足幅が加えられました。

表示方法は、具体的には次のように定めています。

・足長と足囲の組み合わせ

足長は「㎝」(例:23、23.0、23.5、23½など)、足囲はA〜G(子ども靴はB〜G)のアルファベットで表示する。

・足長と足幅の組み合わせ

足長、足幅ともに「㎜」とし、JISサイズ表に基づき、例えば「235/95」と表示する。

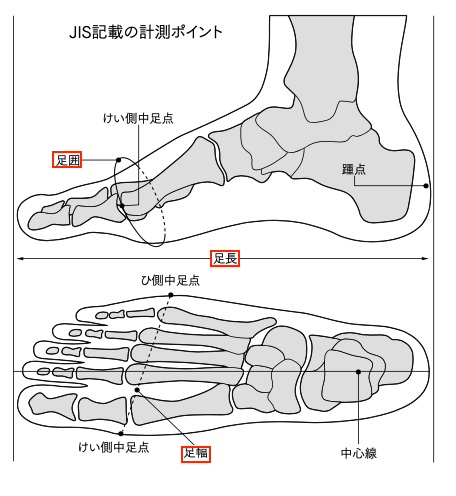

ここまで説明せずに書いてきましたが、何を足長、足囲、足幅とするかも決められています(図参照)。

・足長=足の長さ。いちばん長い指の先端と踵の出っ張ったところ(図の「踵点」)の直線距離です。

・足囲=甲の太さ。親指の付け根の出っ張ったところ(図の「けい側中足点」)と小指の付け根の出っ張ったところ(図の「ひ側中足点」)をぐるっと取りまく長さです。

・足幅=足の幅。足囲で示した二つのポイントを結んだ距離です。

筆者著『百靴事典』(全靴協連刊)より(□マークは筆者)

●ネットにいっぱい“えええ〜〜〜〜”

さて今回、このようなことを書いているのには、理由があります。

ある時、知り合いに「アルファベットで表示されているのは、足囲です」と言ったところ、「ではなぜメーカーのカタログや靴箱には、"ウィズ2E"などと記載されているのですか?」と質問を返されたのです。

えっ、そんなことがあろうはずがない⁈

確かめるべくネットで「靴 ウィズ」と検索してみたところ、えええ〜〜〜!

「靴サイズ(足囲:ウィズ」「…足囲をウィズで表します…」「ウィズサイズとはJISが定めた靴の足囲サイズのこと…」などなどなど、著名な靴メーカーのページにも、こうした記述が見られ、さらにウィズと同じ意味として「ワイズ」という言葉さえ出てきました。

「ウィズ」は「ウイズ」という表記も見られますが、英語の「width」であることに間違いありません。英和辞典を引けば明らか。「広さ」「幅」と記されています。

「足幅」は、英語では「ball width=ボール・ウィズ」であり、略して「ウィズ」。「足幅」を意味することは明らかです。

また、ネットの前記ページには「ウィズ(あるいはwidth)2E」などとアルファベット表記が続きます。靴サイズのアルファベット表示は、前記した通り「足囲」を示します。

では、「足囲」は、英語でなんと言うか。「ball girth=ボール・ガース」。略して「ガース」。「girth」の意味は「(円筒形物体の)周囲の寸法、(人の)胴回り」です。

「ワイズ」に至っては、「wise」というスペルしか思いつきませんが、その意味は「賢い」。足にも、靴にも全く関係ありません。「width」は発音しにくい単語であり、「ワイズ」と読み、さらに似通っている「wide」に繋がり、「wide」の意味「広い」と「width」の意味「幅」が親和性があるため、誤読が定着してしまったのかもしれません。

ウィズやワイズと書いたり、口にしたりしている方は、その語義を理解した上で使っているのでしょうか。

因みにJIS靴サイズの表記は、「足長」「足囲」「足幅」。英語のカタカナ表記は使っていません。

いっそのこと足の周り寸法を言いたいなら「足囲」と、日本語を使った方がすっきりします。

言葉は正しく使ってこそ、正しい内容が伝わり、理解が深まるのではないでしょうか。